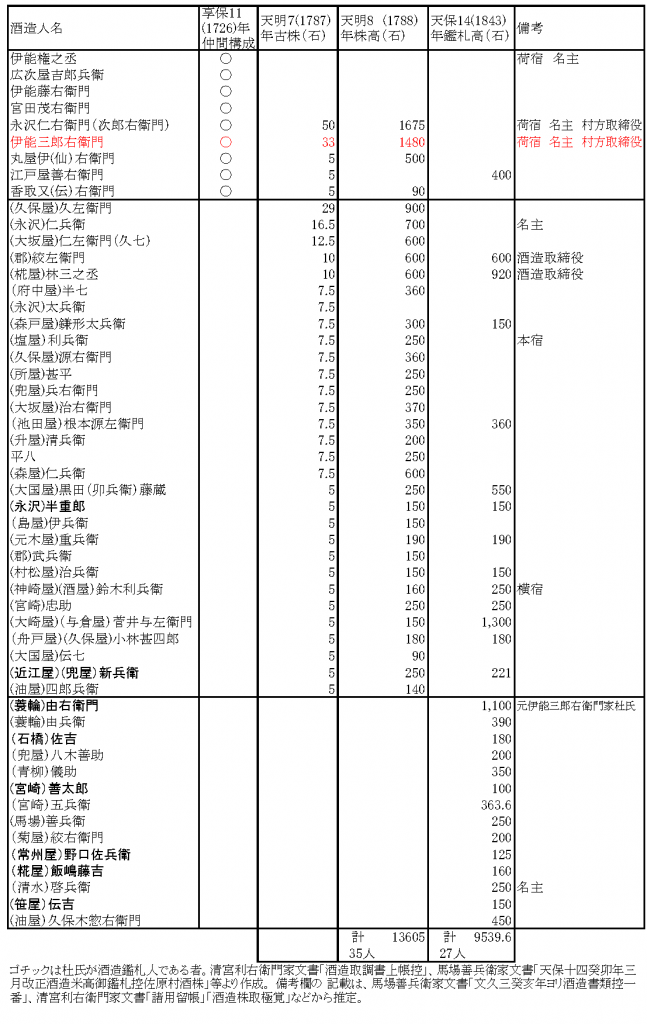

第4回では忠敬翁が当主であった時期に、伊能家の資産が少なくとも3倍以上に増大したことをみました。今回はその中でも中心的な経営部門であった酒造経営について、伊能家ばかりではなく、「関東灘」と称されるようになった佐原の状況も併せてみていきましょう。次表は伊能家を含めた佐原の酒造業の展開過程を示したものです。

○伊能家の酒造経営

佐原の酒造は、17世紀の後半期に伊能家が常陸国牛堀村の平八郎から譲られた「酒屋名代」70石の公許を受けて開始したといわれ、伊能家は佐原の酒造業繁栄の草創期を担っていました。そして表に示したように、享保11(1726)年には、佐原の酒造人9名で仲間を結成していました。そしてその後の伊能家の酒造経営は、当家に残された経営帳簿から、下のグラフで表しました。

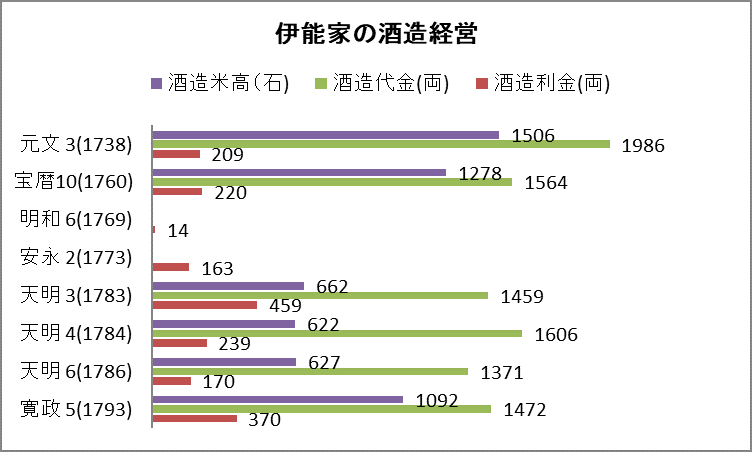

元文3(1738)年には酒造米高1506石・酒造代金1986両、忠敬が入婿する2年前の宝暦10(1760)年には1278石・酒造代金1564両と、いずれも千石・千両を超える大規模な酒造経営を展開しています。

入婿後は、天明期にその経営内容が分かります。飢饉状況が断続していたこともあって、造石高は600石程度に減少しますが、米価高であったため酒造代金は、引き続き千両を超えています。寛政期になると、酒造米高も千石超に復活しています。

忠敬翁は経営が悪かった伊能家を立て直したと、その功績を大きく宣伝されていましたが、この酒造経営の動向を見ると、それは事実ではないようです。確かに第4回でみたように、翁の経営手腕によって伊能家の資産は飛躍的に増大していました。しかし酒造経営の動向をみると、それ以前の経営が悪かったわけでありません。ただ、当主が不在で親戚の代行で経営されていた点が不安定であったことは確かです。有能な忠敬が入婿して、伊能家にとっては経営が確固たるものとなり、さらに資産を飛躍して拡大させていったというべきでしょう。

忠敬翁が隠居した頃から伊能家の酒造経営は後退局面に入ってきます。享和3(1803)年に領主に申請した酒造米高は600石となり、文化年間には、翁が佐原の妙薫に宛てた書簡に酒造は見合わせものと述べています。さらに、文政9(1826)年には酒造米高387石、そして天保10(1839)年には酒造株を譲渡して停止してしまいます。一方で佐原の酒造業は、酒造人が交替して繁栄を続けています。次項ではその動向をみて

○佐原の酒造業

清宮秀堅『下総国旧事考』(弘化2〈1845〉年序文)では、当時の佐原について「戸凡千五百、多醸酒米商」と記し、佐原の戸数1500軒ほど、酒造業と米穀商が代表的な業種として捉えています。前述の享保期に仲間を結成した旧来の酒造人の多くは、伊能家のように、村役人で地主であり、また米商いや、周辺の旗本や小藩の年貢米を江戸へ回漕する船問屋の性格ももっており、手中米を拡大して酒造にも充てていたようです。

商品経済が在地に広がり始めた18世紀後半、忠敬翁が伊能家の当主であった田沼時代には、佐原の酒造業は飛躍的に発展して来ました。天明7(1787)年、酒造三分の一造令が発令され、幕府役人が現地調査をして酒造人の改めが行われました。伊能家やこれと並ぶ豪家であった永沢次郎右衛門家が、酒造古株として、それぞれ33石、50石と群を抜いて大きな株高でしたが、10石前後の株高の酒造人も多く、総計35人が把握されました。翌年、それらの酒造人は、新規加入を認めない独占的な株仲間の結成を旗本領主から公認されました。その酒造石高は永沢家1675石、伊能家1480石と千石を超える規模となっています。酒造株仲間の総計では1万3000石を超える規模となっています。その内、第5位で600石の森屋仁兵衛は、紀州日高郡から当地へ酒造出稼ぎ人として移住してきた人物です。その他にも屋号から「大坂屋」「近江屋」など関西方面、また「神崎屋」「大崎屋」など近在から移動して来た人びとも多くみとめられます。18世紀末から19世紀にかけて、根生いの豪家と共に、他所から入り込んだ商工人によって、佐原の酒造業は飛躍的に発展したといえましょう。

今日まで存続する大手食品会社の国分は、大国屋勘兵衛と称し、伊勢商人で江戸に出店を抱え、呉服を基幹とした商人ですが、城下町土浦に醤油醸造部門を中心とする出店も設けていました。19世紀後半の関東醤油番付をいくつかみると、いずれも「行司」や「差添」として登場しており、大国屋勘兵衛は、関東で名立たる、そして土浦では第一の醸造家となっています。大国屋の出店間では、自店生産の流通ばかりでなく、他店産商物の取引でも大きな収益をあげていました。土浦店では、18世紀後半、安永元(1772)年頃から酒販売を始めましたが、買入先は江戸酒485両に対して佐原産が198両でした。それが19世紀入った文化6(1809)年には、江戸買が186両に対して、佐原買は5468両と、逆転して桁外れに激増していくのです。19世紀の佐原は、文字どおり「関東灘」と称されるような著名な醸造地になっていました。そしてまた、江戸の中央市場に依存しない、地域間市場を結ぶ太い物流ルートが形成されて発展してきたともいえるでしょう。

しかし、19世紀の後半になると、佐原の酒造業に変容がみられます。表に示した天保期のものは、幕府公許の酒造鑑札受取人を示すものですが、現在まで味醂造りを併用しながら酒造を継続している馬場善兵衛家は、この時期の創業です。一方、伊能家や永沢家のような旧来の「千石造り」の豪家が消え、新興の酒造人が登場しています。天明8年酒造高第3位(900石)の久保屋久左衛門等から古株を得て規模を増大した菅井与左衛門は、合計1300石と最大の酒造高となっています。その後同家は、醤油醸造に移行しながら明治~昭和戦前期に入っても、常に千葉県上位10位内に入る多額納税者であり続けました。また伊能三郎右衛門家の杜氏をしていた箕輪由右衛門は、当家の酒造株を譲り受け、千石を超える規模の酒造高となります。このほかにも、酒造鑑札をもつ27名中、杜氏が8名もいます。新興酒造人の中には、地主や米商人ではなく、専門技能を持つ杜氏が酒造経営者に上昇して、専業的な経営業態が成立してきていることも注目されます。

佐原の酒造業は明治期になると、醸造高1万石を超える規模を期待できなくなりました。味醂は、金額は大きくはないものの、特産品として依然として高い地位を占めています。明治期を通じて、酒造業は停滞的であったとみられていますが、20世紀になると衰退の局面へ入っていきました。大正期の様相を示した『佐原町誌』 は、「本町は、・・・昔より醸造業頗る盛んにして関東灘の称あり。・・・交通機関の発達は関西の清酒の関東に移入せらるゝこと甚だ容易となり・・・本町の清酒は漸く販路の縮小さるゝと共に次第に其の醸造は衰微し来り」と記し、衰退の理由を運送手段の発達に拠るとみています。

<参考文献>

酒井右二「近世中後期における伊能家の経営動向」(『千葉県の歴史』第35号 千葉県1985年)

日本経営史研究所編『国分三百年史』「第1章 江戸と土浦」(谷本雅之執筆)国分株式会社2015年

(酒 井 右 二)

.png)