前回の酒造業に関連して、それと対をなした佐原の醤油醸造業の動向もみておきましょう。佐原の醤油醸造業は、野田や銚子のように大規模化する生産地でなく、土浦のように高級品の生産で特産化したものでもありません。周辺地域に販路の基盤を置いた中規模な中間的な生産地といってよいでしょう。また酒造と比べて、天保期(1830~43年)の醤油醸造をみると、醸造人の数でも約半分、また醸造高も下回っています。しかし、酒造から撤退していた永沢次郎右衛門家(伊能家と並ぶ豪家)は、醤油醸造人に姿をみせ、酒造から醤油醸造へ移行して経営維持を図っています。年貢となる米が原料であるため酒造は支配規制が強く、恒常的に経営規模が安定していたわけではありません。規制が弱く安定的で、また、より庶民的な商品であるため市場が拡大している醤油醸造が、天保期頃からしだいに有利になってきたことが想定されます。

佐原の醤油醸造業の開始は未詳ですが、吉田ゆり子氏の研究に拠れば、忠敬翁と密接な関係にあった伊能茂左衛門家では、享保8(1723)年からそれを開始しています。この時期の仕込高は400石程度で、製品の7割程度の230石ほどが江戸売りされていたようです。しかし当主(後の和学者楫取魚彦)が幼少のこともあって、同18年には、同家の店借であった近江日野商人兜屋万右衛門へ譲渡しています。兜屋は、19世紀にかけて拡大を遂げ、化政期には900石の醸造高に至ります。

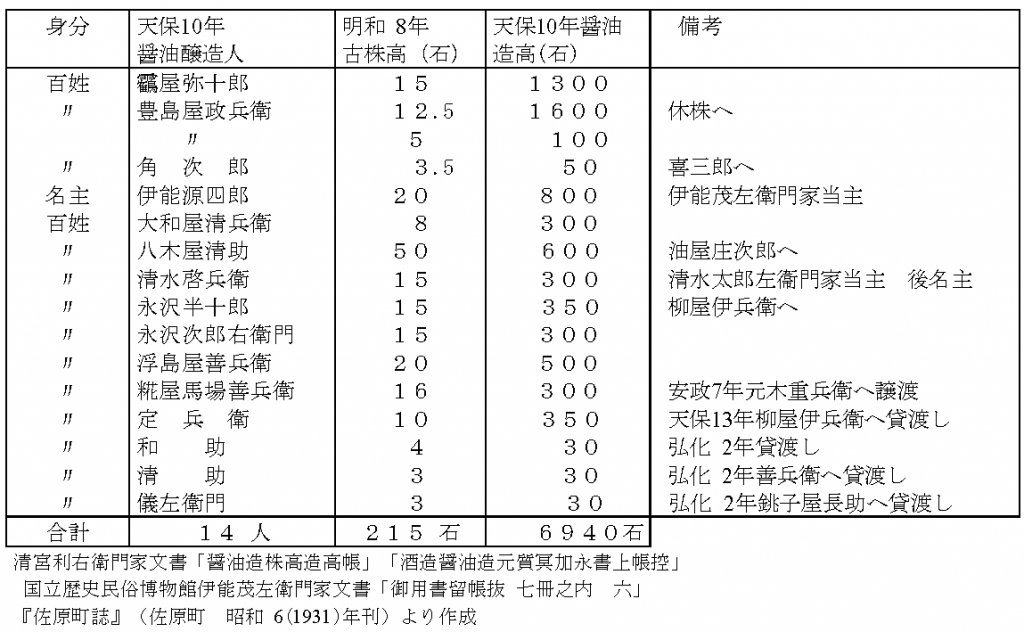

上の表から佐原村全般の状況をみると、明和8(1771)年、田沼政権の在方株拡大の政策基調にのって、醤油造仲間が14人で結成されました。天保10(1839)年の株改めでは、総計6940石となっています。造高1000石を超える靏屋弥十郎は、近江日野商人の出身で、関東醤油番付をみると、東の大関、西の関脇、前頭の筆頭などに位置づけられ、いずれも上位を占めています。その他、佐原の醸造家として番付に載るのは、天保11年では前頭に永沢仁三郎、嘉永6(1853)年では前頭に油屋庄次郎、伊能茂左衛門、清水啓兵衛、浮島屋善兵衛が上がっています。そこでは表にみえる天保10年段階の鑑札人とは異動があります。19世紀後半から幕末期に向かって、新興醸造人が台頭し、醤油醸造業にも変動が現れていたのです。

前出の醤油番付で、東前頭10枚目に位置づけられた油屋庄次郎は、絞油業の油屋四郎兵衛から暖簾分けされ、八木清助の株を取得して独立しました。大正期に向かって3000石を超える規模に拡大し、その後昭和期まで「正上」の商標で生産を続けています。また、吉田ゆり子氏の研究に拠れば、前述の兜屋万右衛門は文政11(1828)には閉店し、再び伊能茂左衛門家が買い戻して、醤油造りを再開しました。今度は地元売りに比重を移して、幕末期には1000石規模に拡大し、明治24(1891)年頃までそれを維持しています。明治19年、当家が原料となる大豆と小麦の購入先をみると、福田庄助など土浦の穀商人から購入した比率は、大豆で54%、小麦で46%に及んでいます。佐原周辺より土浦周辺に、原料供給を依存しているのです。

20世紀に向かって『佐原町誌』では、酒造が後退局面に入ったのに対して、醤油醸造は「本町の一大特産」と述べ、大正末年の町内総醸造高を12万石と、飛躍的な発展を記録しています。その背景には、圧搾機など機械を導入して工場化を進展させたことをあげています。また他方で、醤油のような単価の低い商品では、運輸の効率化による運賃コストの低減を以てしても、大資本は地域市場に進出して価格競争の俎上に乗せることはできなかったからでもありましょう。地域市場間を直結する地方中小企業の活躍の場は、まだ担保されていたとみてよいでしょう。

<参考文献>

吉田伸之他編『商人と流通』「第六章 関東における醤油醸造業の展開」(鈴木〈吉田〉ゆり子執筆)山川出版社1992年

吉田ゆり子「清宮家文書からみた佐原の醸造業」(『千葉県地域史料現状記録報告書第6集佐原市清宮利右衛門家文書(続)』千葉県2000年)

(酒 井 右 二)

.jpg)